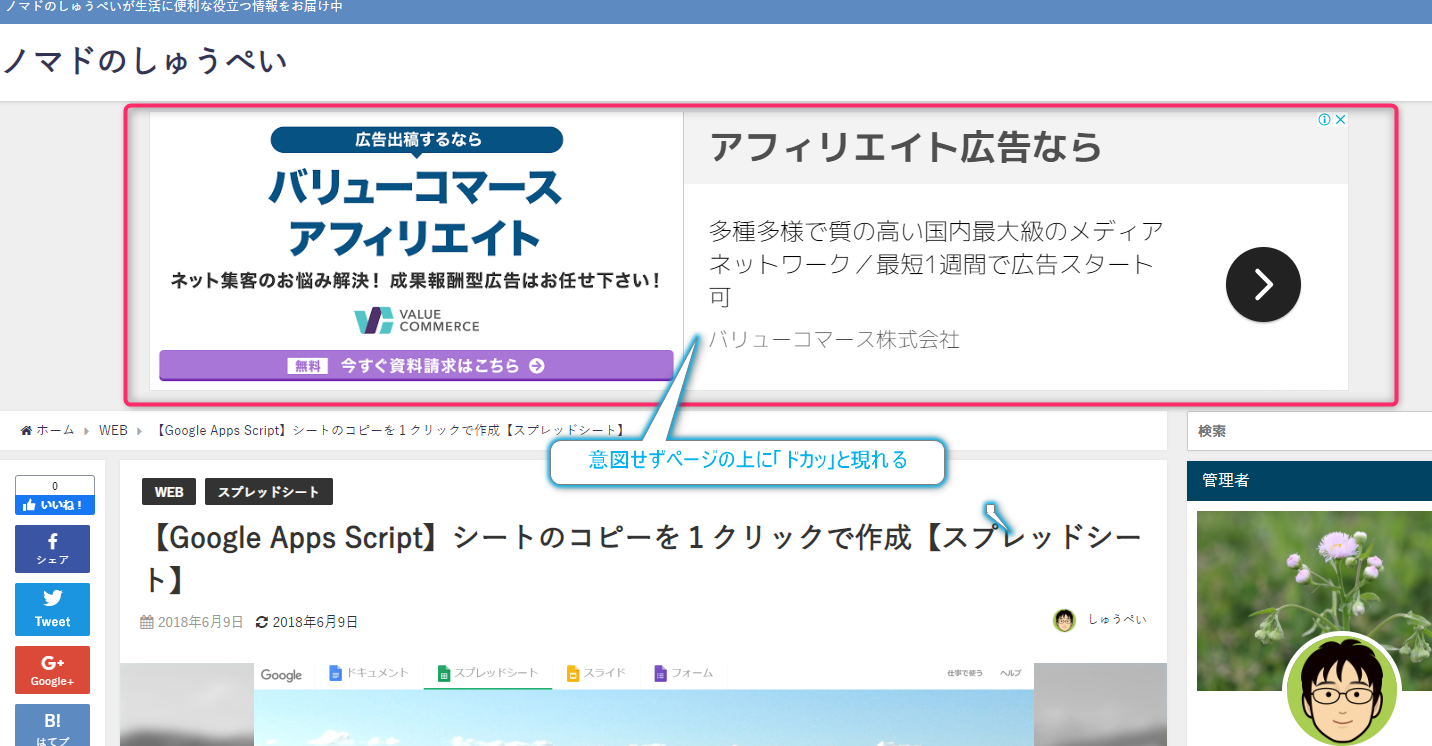

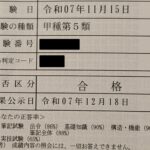

令和7年 消防設備士乙6の試験を受けてきました。

各区分の正解率の配点は上記のようになっています。

無事一回で合格できましたのでその体験記として、

合格率をなるべく上げ、時間短縮をするためには?というテーマでお話ししたいと思います。特に忙しい方や歳をとっている方にも励みになればと思います。

そもそも資格勉強自体10年以上あるいは学生時代からずっと(20-30年)やっていなかったので苦労しました。

合格にはコツがあって下記のポイントを踏まえると割と合格に近づけるのではないかと思います。逆にこのポイントを外すとなかなか難しいのではないかと思います。

1.教材は 過去問+テキストの「公論出版:消防設備士第6類 」を使うべし(最重要)

2.歳の功を使う

3.自分の覚えやすいように魔改造して覚える(数字と図柄を結び付けて覚える)

α 時間が合ったら動画やwebなどでも情報を収集

私も初学で最初に乙6を挑みました、みなさんもそういう方が多いのではないでしょうか。

乙6は消防設備士をこれから取り始めようとする人のエントリー的な資格ですから、このスタート位置は皆さん一緒なのではないかと思います。

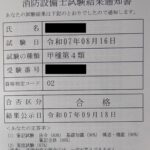

私のこの試験スケジュールはこのようになっていました。

| 受付 | 試験日 | 結果発表 |

| 5/07-5/22 | 6/21(土) | 7/24(木) |

勉強時間は40時間ぐらいでした。

資格の為にこれだけの時間を使うというのはあまりなかったように思えますが、加えて久しぶりの独学勉強だったため軽く脳に疲労がでてしまいました。

(考えてみれば私が今まで資格で多く時間を使ったのは、工事担任者総合種とドットコムマスターダブルスターだけでしたけど・・)

もう50歳に近いので、勉強自体一抹の不安がありましたが無事に取得する事ができましたので、コツと併せて体験記として紹介いたします。

合格するコツとは・・・

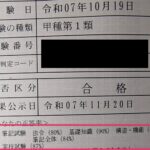

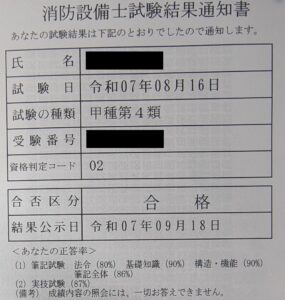

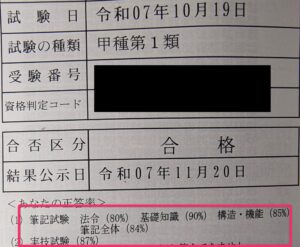

他の消防設備士も一回で受かりましたのでご参考にどうぞ。

目次

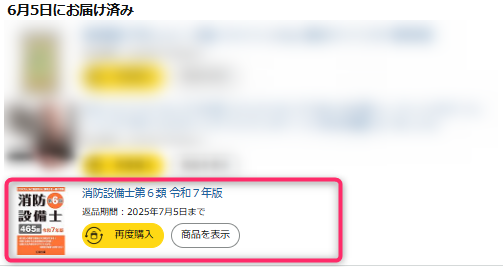

1,教材は「公論出版:消防設備士第6類 」を使う

私の使った教材は 過去問用に公論出版:消防設備士第6類 以外に

テキスト用にインプレス:試験にココが出る!消防設備士6類 教科書+実践問題 を使わせていただきました。

初学であったため、過去問だけではなく教材用にとAmazonで評価が高かったインプレスのものを購入しました。実際、教材用のものは無くても良かったかもしれませんが

私自身、法規の理解度があがりましたので本当に消防設備士または消火器の理解を高めておきたいという事ならこのインプレスの物もあった方が良いです。

しかし、結論として試験合格だけなら公論出版だけでも大丈夫です。

でも一応今回の私の使った教材がこちら

| 勉強時間 | 40時間程度 | 毎日1時間程度 |

| テキスト(教科書) | インプレス:試験にココが出る!消防設備士6類 教科書+実践問題 第3版 | 周回数 2 回 |

| 過去問 | 公論出版:消防設備士第6類 令和7年版 | 周回数 2.5 回 |

| 勉強期間 | 5月19日~6月20日 | 30 日程度 |

上記の通りの注文日となり、インプレス教科書は6月4日まで使い、6月5日からは公論社のテキスト+過去問の勉強となりました。

ベーシックとなるテキスト教材で一通り基礎知識をつけたかったからインプレスのテキストを用意したという感じです。

ちなみにですが、インプレスと公論社をどちらもすると確かに理解度はあがるのですが、両社書いてある順番が異なりますので切りえた時に最初戸惑うかもしれません。それでも同じことを言ってはいるのですが表現方法も異なるため微妙に困惑するかもしれません。ですので時間の無い方はやはり公論社一択でよいと思います。

1-1 なぜ公論社の過去問集なのか?

その前に色々なサイトでいわれていますが、よく言われているのが過去問を3周すればほぼ合格ライン。

これは私もそうだと思います。読書や学習でテキストを読む基本は「通読」「熟読」「精読」といって3周するのが理解・定着が早いと言います。

(「通読(つうどく)」は最後まで読み通すこと、「熟読(じゅくどく)」は内容を深く考えながら読むこと、「精読(せいどく)」は細かい箇所まで注意を払い、正確に理解することです。)

それに習ってというわけではないのですが、3回ぐらいすると、なんなら設問と回答番号をセットで覚えられちゃいます。

なぜ公論社の過去問が重要かというと、全く同じ過去問が出てくる試験だからです。まんま同じ問題が出た時に「秒」で回答できてしまうなんてことが実際ありましたからね・・

後述しますが、まんま同じ問題がでるのは体感20パーセントです。ちょっと似たようなのがでるのが+5パーセントといった体感でした。

この消防設備士という試験の問題形式は、過去問から全く同じ問題が出る傾向の試験形態(youtube:12:00~から 強欲の青木消防設備士チャンネル)のようです。

ですから過去問を繰り返す事によって同じ問題が出来た時に大きく得点を取れるから合格率も跳ね上がるという事です。

公論社の過去問は恐らくですが、実際の試験を受けた方の情報提供を募って作成しているのではないかと思える過去問の紹介である為 得点につなぎやすいです。

但しまったくのコピーでは完全に合格できるかというわけではないので、併せてある程度の理解も必要です。

例年、鑑別は過去から出た問題と全く違う問題が1問でるというのがよく言われている事だからです。

特に実技である鑑別で私もこの教本(インプレスも公論社にも)には載っていない問題が一問、見たこともないものがでました。実技は筆記とは別の採点になるため公論出版のものを完コピしても満点は難しいし、場合によっては点数が足りないなんてこともあるかもしれません。しかし、この公論社だけで内容はカバーしきれているのと思いますので真面目にやればOKです。

この公論出版の教材は、テキストが2~3ページのあとに、その内容の過去問が掲載されているので理解度が高いです。いわゆるイナズマ方式で基礎を読んでから、すぐ過去問という単位で全章つづきます。

ですので、テキスト+過去問形式ですが網羅的に試験範囲を覆っているので3週ぐらいやって理解していればカバーできるという話です。

公論出版の消防設備士問題集だけでOK この本だけなら 3 周回しておけば合格できる 不安であれば他の出版のテキストも

私もどのらくいの頻度で過去問がそのままでるのか見当もつかなかったので、網羅的に全て覚えました。

結果から言えば、似たような問題や全く同じ問題が全体の2~3割と言ったところで出てきたので助かりました。加えて過去問を回したことにより、問題の傾向(癖)がつかめたのも大きいです。

特にこの試験では、4問(5問)択一で「正しいものを選べ」「誤っているものを選べ」などのひっかけるものがややあるので傾向を触っておくことが大事だと思います。

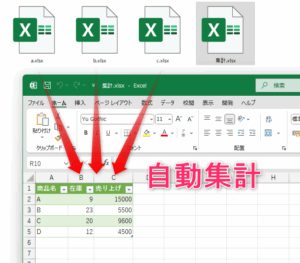

下記の件を工夫すればもっと時間を節約できて、理解率を高め脳に定着させられ 時間短縮や周回数を減らる可能性あり。

合格率をなるべく上げ、時間短縮をするためには?という事をお話しします。

2,歳の功を使う

多くの消防設備士を受験される方はセカンドキャリア(あるいは副業のつぶしで)で受ける人が多いと思われます。なぜなら、専業として消防設備士をメインで働くという人はそこまでは割合は多いわけではないからです。

ですから本当にあなたは初学と言っていいのか?という事です。 もちろん初学であったとしても、現在なにかしらの仕事をしているなら活かせる知識はないか?ということです。

私の場合は、確かに消防設備士は初学なのですが 前職(10年も前ですが)はNTTであったため、弱電系の知識はあります(工担者総合種所有)。

また工業系(30年前)の高校でしたので、本当に脳の隅っこにオームの法則みたいなのは覚えていました。

ここで聞きたいのは、あなたの職歴に今回の資格試験でかぶっている所はないかという事です。別に消防設備士じゃなくていいんです。

今までやってきた仕事の中で何かしらの知識がかぶっていれば、時間を―5 時間しても問題はないぐらいメリットがあります。

また法規を勉強するにしても、社会通念や常識的な考えを持っている方ならイメージもつきやすいでしょう。これも常識がある方なら―8 時間しても問題はないでしょう。(行政書士のリーガルマインドや電験三種の物理系等あれば更に良いのではないでしょうか)

(もちろん畑が違う社会人の方や学生さんであったとしても、今回の試験は社会通念や事象の常識の所を問うている所もあるので、例えば理科でいう火を二酸化炭素で覆い窒息して消すみたいな常識を思い出してください。)

例えば、特定防火対象物のリストは必ず暗記しなければならないですが、なぜ特定なのか、なぜこのように選定されているのかを考えられるか考えられないかで脳への定着率が違います。

以下が特定の一例になりますが、

- 百貨店、マーケット、展示場

- 旅館、ホテル、宿泊所

- 病院、診療所、老人ホーム等の社会福祉施設

- 劇場、映画館、遊園地、ダンスホール、カラオケボックスなど

- 地下街 etc...

これを見てモロに暗記はほとんどの人は無理でしょう。私も6割ぐらいしか覚えられませんでした。(続けて甲種を試験するうちにほぼ覚える事はできましたが乙6時点では6割程度しか覚えられませんでした)

頭の良い方ならすぐに行けそうですが、私は難儀しました。というか覚えきれませんでした。

でも、常識的(歳の功を活かしてですが)に考えて百貨店とか旅館、病院、地下街なんかは多数の人が出入りして火事になったら逃げ遅れる人が多い(病床寝たきりの人や買い物に来ている老人)という事が容易に想像できますよね?

だから想像してたしかに1ランク上の「特定」に選定されているんだなって納得するんです。世の中の常識、通例的に確かにそうだよな~と。

逆に中、高、大学校なんかは教員(私も大震災の時、お客さんを必死で誘導していました)が避難時に誘導しますし、若いうちは逃げる運動能力も高いから、そういう理由で多分選定されていないんだろうなと考えるわけです。

要は法律の建付けを自分なりに解釈して覚えやすい足しにする事が「歳の功」というやつです。

常識的に考えて、なんで特定に指定されているのか? それは実際火事になったら、そこには逃げきれない人がいそうな人がいるからと想像できる 歳の経験則を使え!

そうすると「特定」とそれ以外の区別がわりと頭に定着して覚えられるという寸法です。

また後述しますが、他の消防設備士の試験にも特定消火対象物はハッキリと覚えていないと解答できない物がありますので、この表だけは7割は覚えておいた方が良いでしょう。

3,自分の覚えやすいように魔改造して覚える(数字と図柄を結び付けて覚える)

乙6の一覧表の所は一気に覚えられるチャンス!なぜなら、図と数字を自分で配置をいじって覚えやすいようにかえられるから!

と私は思っています。文字だけで延々と網羅的につづられているページを読んでいると病んできます・・・・

なので図と文字が出てきたときは、反動で新鮮さを感じるし 理解度スピードががかなり高まりました。

例えば、避難器具設置条件(甲5)は特定対象物の区分で収容人数〇〇以上から設置!という消防法があってその時にあやふやですと解答できません。

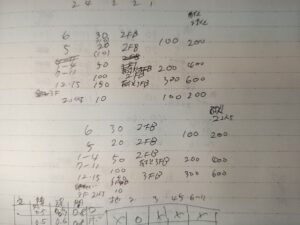

自分なりに教科書のテキストを魔改造してノートに自分の覚えやすいやり方に整形して覚える。そしてこの図を書いてみて「数字、絵」として覚える。(書いた事を図で覚えると脳への負担が減ると思います)(注意 これは甲5の時に使ったカンペ表です)

避難器具(ハシゴや救助袋など)設置基準

| 特定区分 | 収容人数 | 設置場所 | 収容人数毎 | 耐火で階段2個以上で2倍読み |

| 6(病院) | 30(10) | 2FB | 100 | 200 |

| 5(旅館) | 20(10) | |||

| 1~4、7~11 | 50 | 2FB.耐火3FB | 200 | 400 |

| 12・15(工場、事務所) | 100,150 | 3FB | 300 | 600 |

| 2.3(飲キャバ)3F2以下 | 10 |

この作った表を自分なりに覚えやすいように覚えます。 要は数字を降順昇順で整列させれば覚えやすいという事です。

私の場合は位置と数字として昇順、に整形して覚えました。この図ごと書く練習をしてテスト中に召喚できるにします笑

これ数字の並びを見てもらうと、 収容のとこ 30 20 50 となっていますよね? これを3+2は5 みたいな感じで足し算引き算とかでくくって覚えるようにします。

で50+50=100 みたいに覚えます。(この方法は昔流行った「記憶術」というネズミ講でもあったなぁ・・・)あとは 10と2~3個数字をついでに覚えるだけです。

こうやって覚えれば、少ない容量で覚える事ができ、試験時もスッと頭に思い浮かびますよね?

こういうやり方を気づいたのは甲種を受け始めてからなんですが

特定区分も乙6の時は6割程度しか覚えられなかったのが、甲種を受験した段階では区分数字と業態はセットで9割は覚えられたと思います。 6は病院 5は旅館 23は飲食キャバクラ(言いやすいような名詞で覚える)

とかそういう感じです。細則や細かい区分までは頭に入っていませんが・・・(イ、ロ、ハ 区分など)

参考サイト エフ・ピーアイ

消防設備士 甲種5類 合格体験記|限られた時間と教材で合格を掴む勉強方法

職歴や歳の功(常識感)を活かしてモロ覚えより魔改造してインプット!

プラスα 情報収集は教科書だけではない(勉強以外での暇なとき動画などを見ると更に理解度があがる)

試験全体のあらましや情報はYoutubeやブログなどから

まず私の場合初学であったため、当初情報が全くなくyoutubeやブログなどで情報を収集しました。

後になって気づくのですが実際の現物(今回の場合は消火器とか消火器の中身の交換している動画)を見ると理解度が高まり覚えやすいし忘れにくいです。

動画やwebで得た情報として、過去問から結構出るという事で「過去問を3周すれば合格した人が多いという事」という情報を掴めた事。

合格値の数字が見えたので、私もそのくらいを目途に時間をセット(逆算)して勉強しようという事がわかりました。

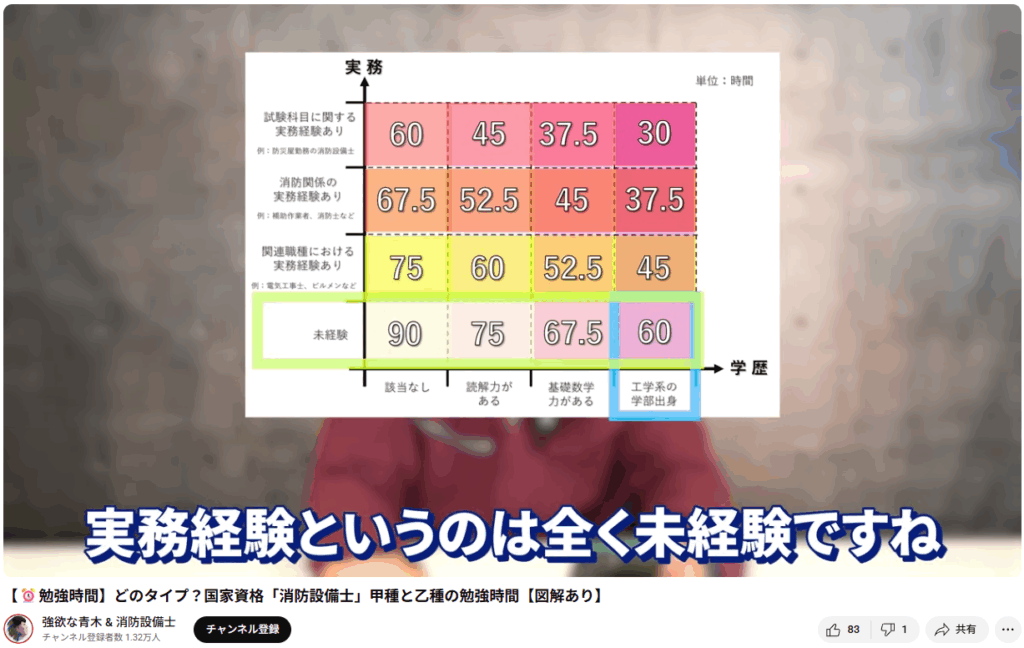

どのくらい勉強すればいいの?というのも全種持ちの人が大体の目安を紹介してくれています。

引用) 強欲な青木 & 消防設備士チャンネル 甲種乙種の勉強時間

実際に仕事すると仮定した時の現場の事も考えて勉強

実際現場に出た時(万が一にスポットのアルバイトでもなんでも)にテスト勉強だけの知識だけだと現場であやふやになって仕事にならないだろうという事も少し考え、基礎だけはしっかり頭に叩き込んで刷り込んでおこうと考えました。

例えば、特定対象物とかモロに覚えても実際現場にでれば、言ってしまえばどうでもいい事(旅館、病院とかは常識的に1ランク上の防火や警備意識はそもそも当たり前の常識。ミクロレベルの技術系の仕事の際に必要なトピックを優先)。

そんなことよりも、二酸化炭素消火器使ったら密室だと人が窒息死ぬからやめようとか、電気火災の時にハードディスクに消火水ぶっかけたらオシャカになるだろうな~。だから二酸化炭素の空気ぶっかけて消化後のワンチャン再利用・・

という風に、背景なんかを自分なりにストーリーを考えて、なるほど!だからあの部屋にはあの消火器が置いてあったんだ!みたいに現場の事を考えながら自分なりに覚えてるように勉強。

(実際、私はIDC(インターネットデータセンター)のサーバールームの管理をしていた時にハロン消火器が常設されていたのをよく見ています)

・消防設備士を解説している動画やどのくらいで取れたかなどの合格体験記の情報を集める

・実際の「物」を見てみたり、交換している所を見ておく

乙6のこと

まず筆記と実技に分かれています。

筆記全体6割(各種目は4割以上) 実技全体6割で合格です。筆記で6割以下ですと、鑑別を採点してくれません。

筆記は法令の共通と特化法令、機械、構造規格で消防や消火器に関わるマークシート択一の問題です。

実技は、実際の実技試験ではなくて鑑別(かんべつ)という実際の写真をみて記述で答える問題です。

筆記

1,消防関係法令(共通)・・・ここで覚えてなければいけないのはなんといっても法令基礎! その中でも特定防火対象物は必ず暗記で覚えなければいけません。

2,消防関係法令(乙6用)・・・各種消火器の特徴をサラッと覚えます。とはいえ、筆記の鑑別でもここの知識が掛かりますので確実に抑えておくことが必要です。ここで重要なのは適応火災です。

3,物理機械・・・ここは正直全くの初学の人は難しいと思われます。ただ機械物理に関しては公式と四則演算レベルで中学高校程度であるため、ごり押しで暗記します。

4,乙6の消火器の構造・機能・工事・整備 (機械)(規格)・・・ここが筆記の中で難度が高い所ですが、数種類ある消火器の種類の特徴やどんな器具でどこで使うのかというような細かい消火器の何たるかの種目です。

どれも重要ですが 難度的には

乙6の構造機械~ > 物理機械 > 消防関係法令(乙6) > 消防関係法令(共通)

ではないかと思います。 各人の得意分野によって順位は変わると思いますが、乙6の構造機械~は細かい仕様が逐一載っていますので覚えるのが一苦労です。

鑑別

鑑別はもう全くの初学の私には写真を丸覚えしかないです。幸いなことにテキストの字ずらよりも写真があった方がすんなり頭にはいるのですが、公論社の鑑別過去問には写真付きの問題が多数あり覚えやすいです。

覚えるコツとして、「これ見たことはあるわ~ へぇ~こんなもんあんの~ あの消火器の中身はこうだったのか~ みたいな自分と会話しながら覚える」と、自分と仮の他者と会話している感じになりインプットアウトプットが自然に往復できます。

なので、勉強時間も絵を見て回答するので楽と言えば楽です。

ただし範囲が広めなので、やや時間がとられます。

たまに 全類消防設備士 小林消防設備チャンネルの 実際の点検動画ショートを見て あ ほんとにピンク色だわ!みたいなのを見ていました。鼻の中に入ったら咽るだろうな~なんて思いながら参考にしていました。

参考 小林消防設備チャンネル 実際の粉末ってどんなの??

なるべく覚えやすく頭に負荷なく覚えるための語呂合わせ 乙6用

特に私は畑違いの分野の細かい事を覚えられない性格なので、自分でカスタマイズして語呂合わせを作りました。

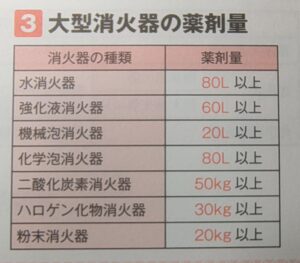

例えば鑑別の問題ですが(これ運がいい事に私の試験に出たんですが) 大型消火器の薬剤量の問題が出ました。 私は自分のカンペをすぐに頭から出せたので即答できました。

8862532 8は6+2 5は3+2 みたいな感じで 8862 532の数字の列を覚えます。 上から80 80 60 20 50 30 20 ですよね? 教科書にはこの順序では載ってないんですが自分で勝手に降下序列に並び替えて組みなおします。

| 大型消火器種類 | 消火薬剤の量 |

| 水消火器 | 80 |

| 化学泡消火器 | 80 |

| 強化液消火器 | 60 |

| 機械泡消火器 | 20 (↑ 20+60は80!) |

| 二酸化炭素消火器 | 50 |

| ハロゲン消火器 | 30 |

| 粉末消火器 | 20(↑20+30は50!) |

それでこれにストーリーをつけて、はじめは水(ドラクエでいう初級スライム) 次に化学。次に強化して機械! 二酸化炭素は軽いから50kgぐらい要るよな・・・次にハロゲン確かにハロゲンは軽かろう30kgぐらいは必要だ。

最後はピンク色の粉!粉は確かに20kgぐらいあの容器に入るね。みたいな感じで自分のストーリーを勝手に物語調にして覚えていました。

図書館に行って勉強した時に、消火器を実際みつけてちょっと触ってみたり、「あ 本当に赤色だ~ この中に淡紅色の粉が入ってるんだな~」なんて言う感じで覚えていました。

要するにいい国(1192)作ろう鎌倉幕府みたない語呂で覚えるようにした方が脳への負担が抑えられます!そして何よりも整形するという事はアウトプット的な作業になるので定着しやすいという事です。

運がいい事にこれが鑑別の1問目に出てきたためラッキーでした。すぐに余白にササっと8862-532を書いてそれを見ながら回答しました。(あとで消しました)

しかし2問目で 強化液は○○○〇である。というような え・・・なんだっけ・・・という問題が出てきて焦りました。

そこは全くのノーマークであったため、うる覚えでアルカリ性と記述しましたが あっていたかどうかはわかりません。(答えは強アルカリ水溶液?)

実はこの語呂合わせは他の消防設備士の試験でも多用する事の多いテクニックです。

とにもかくにも法令がクソのように出てきますので、いちいちもろ覚えすると頭がパンクしてしまいます・・・

覚えやすく忘れにくい方法を採らなければ結果はついてこないです。

アラフィフの私でも取れた

実際は私の精神コンディションなどで予定通り3周はできなかったものの、テキスト(2週)+過去問(2週)をやりました。

持病があり薬飲むと、悪心が止まらず一日中体調が悪い時があるんです。そういうハンデとは言いませんが、予期せぬダウンも所々あるんですが、無理せず勉強しない日は勉強しない!と心に決めてリラックスして日々を過ごしました。

あと私がアラフィフという事もあり脳みそがトコロテン方式になっていて、新しい事をある程度覚えるとさっき覚えたことをポロっと忘れる事が多くなってきているのでいくら勉強しても底抜けして時間がいくらあってもたりません。

自分が過去問をやって大体8割できるな~とおもったのが 約40時間で、これで丁度良い感じでした。

それ以上やったら頭パンクするなと思ったので試験日の近くで少しペースダウン。

試験直前の前日は2時間程度、試験日午前中は脳疲労で疲れて寝ていました。(午後から試験です)案外脳の疲労が取れて試験中集中できたんじゃないかと思います。

他のブログでは50時間~70時間ぐらいは必要と書いてありますが、そこまでは流石に要らないと思います。

理由としては、ボリューム的に70時間分は無いという事と、過去問をマラソンしなければならないのは必須事項ですが、その過去問を1周するのに精読8時間程度だからです。

また消火器のあれこれを試験とする事もあって、全く想像がつかない「物」というよりは自体実物が割と近くにそこらへんの施設に置いてあることで実際現物を見れる事。

加えてyoutube等で使い方を実演している数が多くあるのでそこからイメージを掴める事も非常に助けになります。

また消防設備士7種類ある中でもエントリー的な立ち位置である乙6はある程度敷居が低く設定してあり合格率も3割4割の年が多いためです。

どうでもいいことですが!

勉強するところは静かなとこでスマホを置かない!

スマホがあるとついつい見てしまうので、私は図書館にいってスマホは車に置いて勉強していました。

近くに図書館があったり、仕事が終わって図書館がまだ営業しているという環境(最近の図書館ですと夜10時までやっている所が稀にある)があるのならおススメします。

試験前にガツ食いしない

試験前はガツ食いしないで下さい。

午後試験だからといって、昼飯にラーメン大盛りとかガツ食いすると午後の試験ではパフォーマンスでません。

私はカロリーメイトと、ハチミツをだけにして臨みました。

試験中に集中したいし、眠気を来ないようにしたいからです。

試験時間は納得するまで時間を目いっぱい使う

また試験は1回回答が終わったら、2~3週して本当にこれでいいのか?再度、再再度確認してから終えましょう。

時間を目いっぱいつかって試験が重要。早く退室している人から大体結果はよくありません。(掲示板で試験結果みても私の前後左右の早々に退室していった人は大体合否の番号のってないからです)

私は大体最後の方、あるいは最後に退室になります。だって再確認作業していると大体時間目いっぱいになるからです。

真剣ならゲン担ぎは大事にしましょう

勉強以外で気を付けなければいけない事は絶対ありますので、そこらへんも自分にあったジンクス、ゲン担ぎ、体調管理を厳かにしないようにしましょう!

(実はここが最重要だったり・・・笑)

まとめ

へんなプレッシャーは要らないと思います。 一発で合格!とか最短時間でスパッととるとか、落ちたら恥ずかしいとかそういうの要らないです。

落ちたら何回でも受ければいいし、ダマで受けて受かった時だけ周りに言えばいいんです。

なるべく自分に枷をつけない。試験までリラックスして受ける。

もちろん、奮い立たせるために一発で決める!でも構いません。自分にあった戦法で挑んでください。

貴方の合格を心より願って