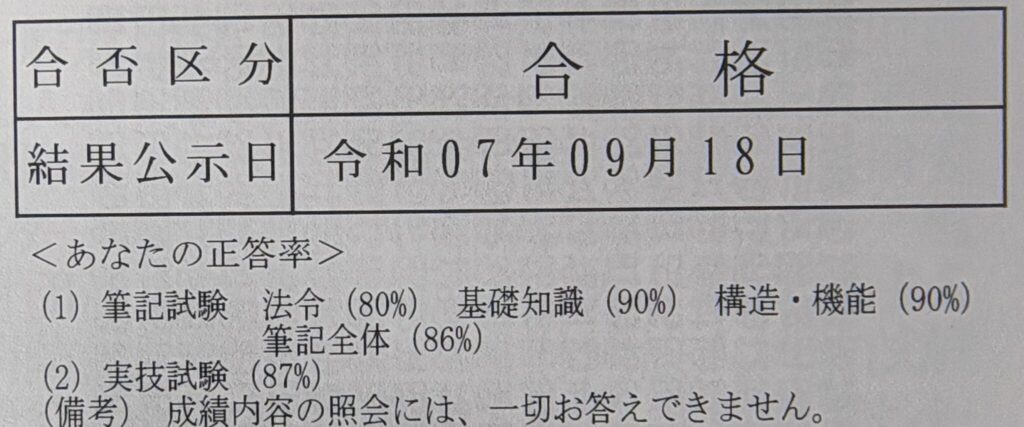

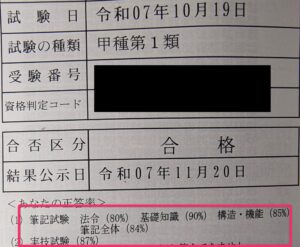

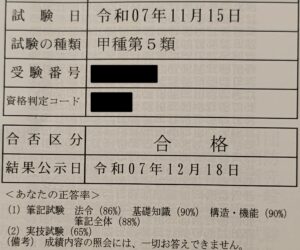

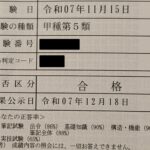

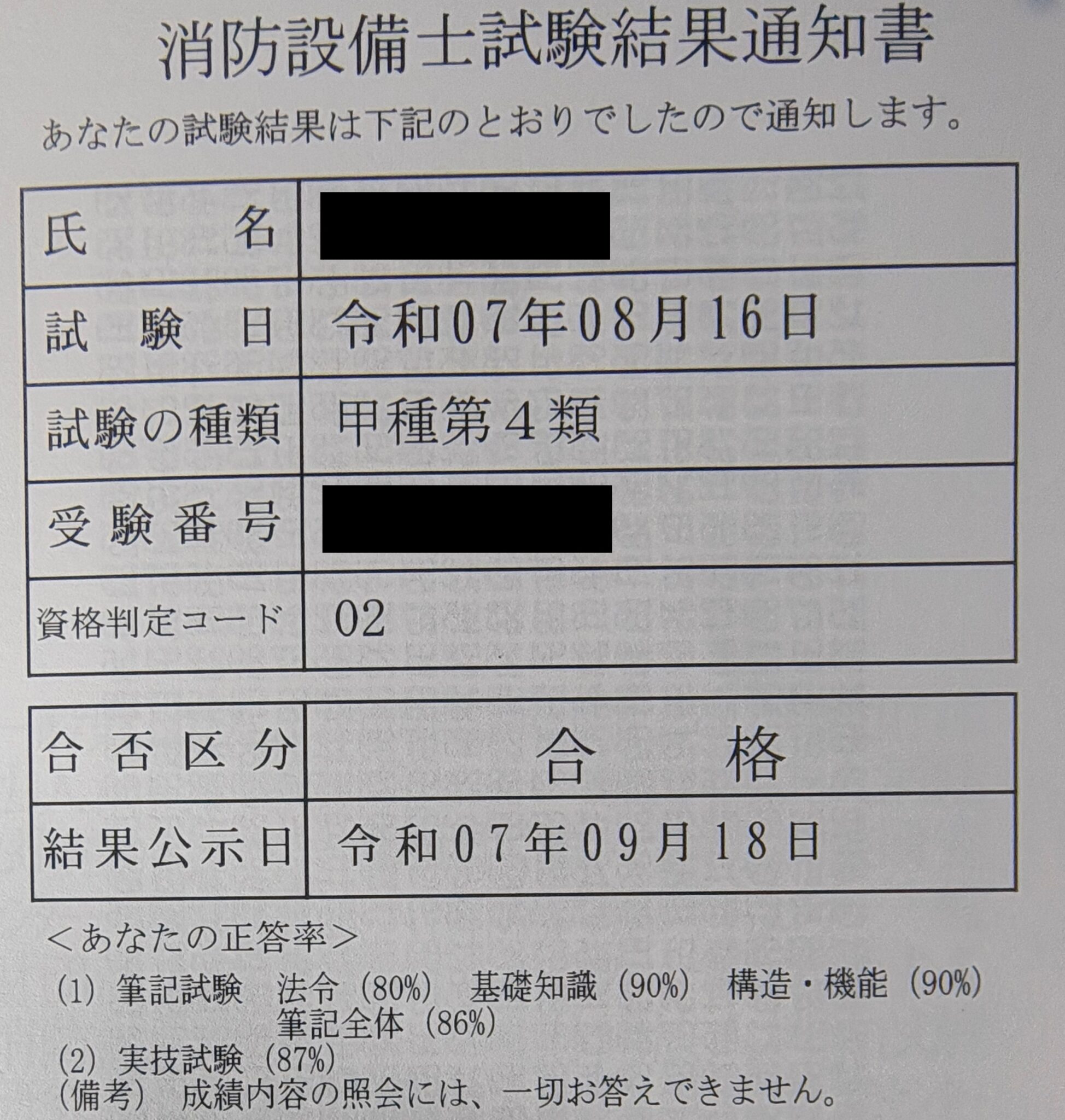

令和7年 消防設備士 甲4の試験を受けてきました。

各区分の点数の配点は上記のようになっています。

無事一回で合格できましたのでその体験記として、

合格率をなるべく上げ、時間短縮をするためには?というテーマでお話ししたいと思います。

今回は法令基礎を忘れないうちに、前回の乙6から 50 日後にこの試験を受けました。

1.可能であれば、他の消防設備士の試験を受けてから短期間で甲種の試験を受ける(わりと重要)

2.教材は 過去問+テキストの「公論出版:消防設備士第4類 」を使うべしそれ以外は必要ない(最重要)

3.タダで使うもんは全部使ってソツなくつかい計画的に(わりと重要)

4.自分の覚えやすいように魔改造して覚えるべし(数字と図柄を結び付けて覚えるべし)

α 時間が合ったら動画やwebなどでも情報を収集

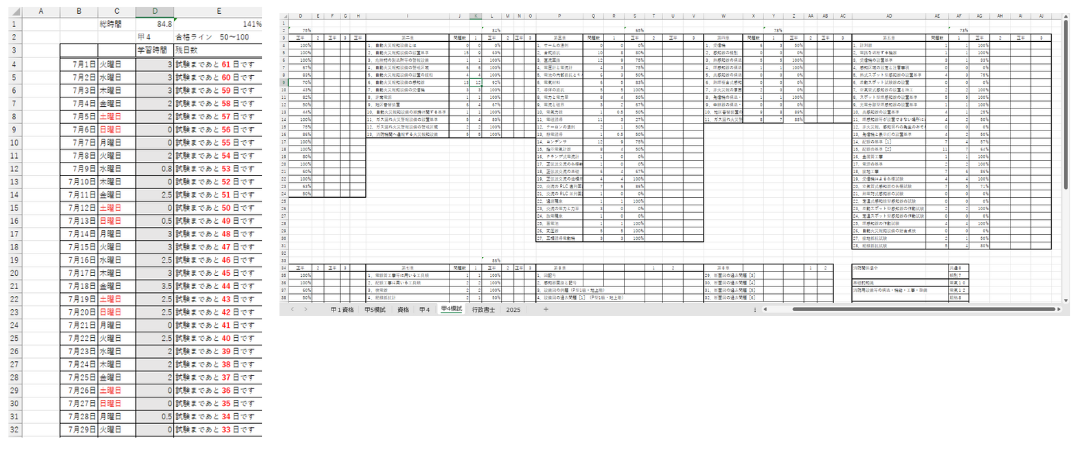

私のこの試験スケジュールはこのようになっていました。

| 受付 | 試験日 | 結果発表 |

| 6/24-7/02 | 8/16(土) | 9/18(木) |

勉強時間は約 85 時間ぐらいです。

日別 勉強時間を後述のエクセル表にまとめましたので参考にどうぞ。

目次

1.可能であれば、他の消防設備士の試験を受けてから間を置かず短期間で甲種の試験を受ける(わりと重要)

消防設備士は受験する場所を選ばなければ月1回受けれる試験であることを最大限活かして、忘れないうちに次の試験を受けようと思いました。

それが功をなしたのか、法令基礎は3周ではなく、サラッと1.5週程度ですぐ切り上げ苦手な電気と鑑別製図を重点的に時間を回す事が出来ました。

これは消防設備士を受験される方はよくある事で、なるべく短期間で多く取得する&勉強時間をある程度圧縮できるは他の試験にはあまりない見ないメリットです。

加えて、前回の出題範囲が得点源になるという1石3鳥のいいことづくめです。

これ何で重要かというと消防設備士は筆記と実技のパートに分かれていて、どちらも6割で合格なんですが筆記の基礎法規と基礎科目は全ての類別で共通なんです。という事は、他の類別で勉強したものがそのままこの試験でも出るという事になりますから、おさらいだけで筆記の点数を大きく牽引できるという事になります。もちろん専門法規は別なんですが、基礎法規とどう絡んでいるかとか設置基準なんかも基礎法規に準ずる為、間を置かず勉強に臨んだ方が覚えやすいというメリットがあります。

デメリットとして、地元では3か月ペースの開催なので、隣県あるいはもっと離れた他県まで行って受験しなければいけないので疲労と移動代のお金がかかる事です。

(でも安心してください。別に他の類別を受けなくてももちろんこれから紹介する事を参考にすれば良いです。

あくまで、筆記の前半部分の合格点60点に牽引する為に連続受験すれば時短や忘れないうちにできるという事です。

本当の合格の鬼門はあくまで実技の鑑別製図です。ここに時間を割いた方が良いですという話で時間をコントロールできる人であれば連続受験はそもそもしなくてもよいと思います。)

多岐にわたる設備のため、系統として7種類に分かれていますが共通する項目もまた多いです。

例えば、法規共通、機械、電気は一律して共通項目(受ける種類によっては多少専門項目は増えています。水系なら流体力学が機械科目に追加される等)となっていて短期間でうけるのならこの部分は勉強時間を大幅に抑える事ができ、得点源にできます。

私自身、法規共通の部分は前回受けた乙6の知識をそのまま使う事が出来たため、このパートは軽くおさらい程度しか勉強時間を割いていません。(なので今回の試験結果は前回の法令共通の点数がやはり下がりました。前は100点だったのが今回は80点です)

他のパートも実は知識が掛かる所が薄くではありますが所々ありますので、可能であれば前段階あるいは並行的に他の消防設備士の試験を受験しておくことをお勧めします。

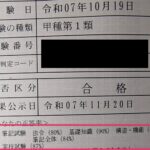

前回受けた乙6は6月21日でしたので、今回8月16日から 約 50 日前となっております。

消防設備士は全国で試験が開催されており、地元だけで受験と括らなければ1か月ペースで1受験可能となっています。但し、他の県で受ける場合移動手段や移動費用が掛かりますので、そこは計画的に進める必要があります。

消防設備士の取得する順番の最適解

消防設備士の資格を取得するにあたり単体ですとそもそも仕事での汎用性は低いのはご承知かとおもいますが、例えば乙6だけ取得したとしても「消火器」しか点検できず、それだけの用途で採用という事はよほどの緊急でもない限りないかと思います。

ですので、複数取得し仕事で採用してもらうように広く取得しておくのが前提の資格であろうかと思います。

そう考えた時に、複数を取得する前提で進めた方が後に取る資格の際に勉強時間を大幅に下げられるという事になります。

勉強時間削減、仕事の範囲を広げる、合格の精度をあげると3点の意味があると言えるでしょう。

但し、全種コンプリートの必要はないかと思います。

なぜなら、地域によって全く必要としないものもでてくるからです。そもそもその地域にその種の消防器具の割合が少ないというのは地域性によってまちまちだからです。

従いまして、汎用性の高い物 仕事の需要がある物 資格勉強を圧縮できるものと考えた場合

乙6(専門科目は機械)→甲4(専門科目は電気)→甲5(機械) → 甲1甲3(電気機械両方。又1~3は水系なので未経験の人には若干取っ付きにくい)の順で取る事が多くの情報サイトで推奨されています。

基礎法規は一貫して同じ内容で、機械電気の科目も共通です。(若干増減あり)

これにより共通の部分は前回の勉強で復習程度で済み時間が圧縮でき、かつ得点源となります。

2,教材は「公論出版:消防設備士第4類 」を使うべし(最重要)

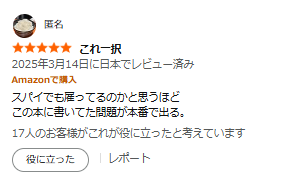

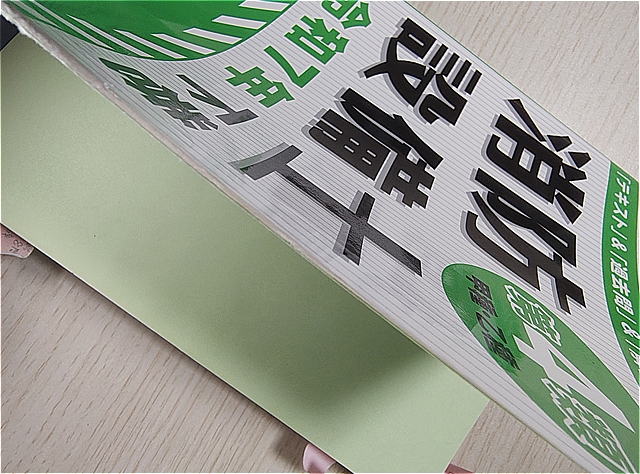

私の使った教材は 過去問用に公論出版:消防設備士第4類 になります。

教材はこの上下巻のみとなります。

試験だけなら公論出版だけで大丈夫です。(他の出版社様すみません もちろん皆さま各人でフィーリングの合う教科書を選んでください・・・)

もちろん他の教材が劣っているというわけではないですが、テキストと過去問がセットになっていて、

テキスト内容もしっかりポイントを押さえており、過去問が実際出た問題を何らかの情報手段でそのまま載せている・・(恐らく有志を募っているのでしょう)

いうなればタイパ、コスパが良いという事です。もちろん心配であれば +他の教材も付けても良いかと思います。私はお金も時間も限られているのでこれ一本にしました。

| 勉強時間 | 85 時間程度 | 毎日2~3時間程度 (日によってムラあり) |

| 過去問 兼 テキスト | 公論出版:消防設備士第4類 令和7年版 上下巻 | 周回数 2.5 回 |

| 勉強期間 | 7月1日~8月15日 | 45日程度 |

上記の通りの注文日となり、きりのいい所で7月1日からのスタートとなりました。(シャンプーが切れたのでついでに購入していますが気にしないで下さい)

じつはこの公論社出版は前回でもお世話になっており、たしかにドンピシャな問題が何問か出ていましたので信頼の1冊です。

2-1 なぜ公論社の過去問集なのか?

色々なサイトでいわれていますが、よく言われているのが過去問を3周すればほぼ合格ライン。これは甲種乙種でも一緒だと思います。

読書や学習でテキストを読む基本は「通読」「熟読」「精読」といって3周するのが理解・定着が早いと言います。

(「通読(つうどく)」は最後まで読み通すこと、「熟読(じゅくどく)」は内容を深く考えながら読むこと、「精読(せいどく)」は細かい箇所まで注意を払い、正確に理解することです。)

それに習ってというわけではないのですが、3回ぐらいすると、なんなら設問と回答番号をセットで覚えられちゃいます。 まんま同じ問題が出た時に「秒」で回答できてしまうなんてことが実際あります。

なぜ公論社の過去問が重要かというと、全く同じ過去問が出てくる試験だからです。

というのも、過去問から全く同じ問題が出る傾向の試験形態(youtube:12:00~から 強欲の青木消防設備士チャンネル)のようで過去問を繰り返す事によって同じ問題が出来た時に大きく得点を取れるからです。

公論社の過去問は恐らくですが、実際の試験を受けた方の情報提供を募って作成しているのではないかと思える過去問の紹介である為 得点につなぎやすいです。

但しまったくのコピーでは完全に合格できるかというわけではないので、併せてある程度の理解も必要です。(丸暗記ですと違う問題が出た時にパニクリます・・)

特に甲種は問題数も多く、コピーだけ覚えても当然カバーできてない問題が出てきます。私の感覚だと公論社と同じ問題は全体の 25% 程度(製図込み)だったと記憶しています。

ただ、製図に関してマルマル同じ問題が1問でて、非常に助かりました。しかもその問題はひっかけ問題で注意しないといけないものだったので公論出版のテキストをやりこんでいないと危なかったかもしれません。(ビジネスホテルの回路図を製図するものでしたが、直観だと各客室には差動式を書いてしまいそうですが、感知の遅れがある場合宿泊個室は光電式だそうです)

ここは何でこういう法律になっているのか未だにわからないですが、そのまま答えを暗記していたところでした。そもそも客室でタバコ吸う部屋のほうが利便性もあるし、タバコを吸うなら光電式はおけないはずなのに・・・という風に、この教材は回答に解説が載っていてわかりやすいのですが時々わからない所がありますがちゃんと解答も載っていますので、そのまま覚えられるのも良い点です。なので本番時は解説を信じて光電式スポット型を記述しておきました。(実技87%正解だったので、多分合っていたのではないかと思います)

公論出版の消防設備士問題集だけでOK この本だけなら 3 周回しておけば合格できる 不安であれば他の出版のテキストもあれば尚良い

下記の件を工夫すれば、理解率を高め脳に定着させられ 時間短縮や周回数を減らる可能性あり。

合格率をなるべく上げ、時間短縮をするためには?という事をお話しします。

3,タダで使えるモノは全部使ってソツなく使って時短 精度向上

時間があまり確保できないサラリーマンや社会人が多く受験されると思いますが、でも取っておきたい資格と考えておられる方は多いのではないでしょうか?

甲種4類は、自動火災警報設備という事業体や事務所を構えている所なら高確率でついている防火設備になるため、この資格は設備士の中でもビジネスチャンスを広げる必須とも近い資格と言えるでしょう。

しかし甲種ともなると、問題数の多さもさることながら専用知識が結構深いですので行き当たりばったりな勉強ではなかなか難しいのも事実です。

だから、受験される際にはオールアウト(力を出し切る)の戦法で臨まなければ結果がついてこないと言えるでしょう。

そこで私が提案するのは「環境」「計画」「知識」です

使える「モノ」を全て利用しよう

正直、非常に難度が高い資格だったと思います。舐めて受けたら受からないだろうなと思えるレベルでした。

非常に範囲が広く、法律から自火報、受信機、感知器の種類や基準、試験機の種類 覚える事は多岐にわたります。1セクションごとに山のように覚える事があります。

こんな膨大な物量の覚える事はそれこそ一夜漬けでは看破できません。

そこで継続的な質の良い勉強を続ける事が重要になってきます。

タダで使えるもんは使いまくって効率よく!

如何に紹介するのが、私が使った場所、ツールです。

- 図書館 ・・・ とにかく質の高い勉強時間を積み重ねたい 質の高い勉強時間はだらだら勉強するよりも2倍ぐらい時間圧縮できるため図書館で集中して勉強

- youtube ・・・ 合格体験記 感知器の検査動画 甲種4の解説動画

- web ・・・ 合格体験記

- chatgdp ・・・ 私はchatgdpはスケジュール表を作成する為につかいましたが、甲種4のカンペ表を作ってもらうのもいいかもしれません(作ってもらいましたが全然使い物にならなかったけど・・)

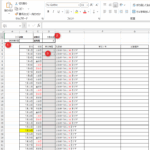

- エクセル ・・・ 主に管理表 勉強時間と進捗の管理

特に図書館は重宝しました。入館すればスマホは触れないし、とりあえず本を読むしか選択肢がない状態。ですが静かな環境、加えて周りも勉強している人がこんなにもたくさんいるなかで、

自分の勉強がはかどらないわけがないです。仕事が終わって1~2時間の時間が確保できるのなら、ぜひ通ってみてください。

図書館(環境)で勉強、時間圧縮をする

私個人ではこれが一番役に立ちました。無料だし、強制勉強なので体さえ持っていけば好きなだけ勉強に時間を掛けられます。もちろん仕事終わりに行ってもいいでしょう。

22時までやっている図書館が40km先(車で40分)にありましたで、そこによく行っていました。

もちろん自宅で静かに、誘惑なく、邪魔されず集中できる部屋があるなら 図書館に行く必要はありません。

支度する時間、交通の時間等は勉強に回しましょう。ですが勉強の合間にスマホいじるようなら、図書館に切り替える事をお勧めします。

なるべく質の高い時間で勉強して、時間圧縮と精度を高めましょう。

エクセル(計画)などのツールを使って進捗管理をする

未経験の方ですと50時間以上は勉強しなければ流石に難しいと思います。したがって途中でどのくらい進んだのか、どのくらい勉強したのかを把握する事は非常に重要です。

人によって色々なやり方はあると思いますが、できれば無料でかつ自分に合った進捗管理となると各々、馴染みのツールがあると思います。

私はそれがエクセルだったのでエクセルに勉強した時間を入力して管理していました。総計85時間とエクセルは合計してくれました。

左が勉強総時間とあと何日で試験があるのかの表と、右が各種目の正答率の進捗です。 これをA4に印刷してテキストと一緒に常に持ち歩いていました。

数字で管理できるので、エクセルに入力はやや面倒ですが目で見える安心感とどこが弱いのか視覚化できるのに重宝しました。ただ、いちいち書くのがめんどうです。

試験カウント表を作りましたのでよかったら使ってください。

年の功や今まで経験した知識など活かせるものがあれば

テキストを読み込むだけで合格に達する事はもちろん可能ですが、時短や精度をあげると考えるなら、知識経験を活かさない手は無いと思います。

例えば今まで仕事で電気工事をしたことがあるとか、店を構えたことがあるなど、そういった社会経験があるなら、自身で見たことがある感知器や自火報の装置、ガス検知器など実際の物をどこで見たのか、どういう風に設置されていたかなど振り返ってみてください。私は図書館の天井を見て、どんな感知器があるか確認していました。

P型だったのかG型だったのか?1号だったのか2号だったのか?光電式だったのか定温式だったのか差動式だったのか?

また、電気系統の知識が有るならそれもチャンスです。私は30年前電気科だったので、オームの法則やフレミングの法則をおぼろげながら覚えていてそれを頼りに勉強しました。

今となっては電気にすら興味がわいてきた気すらして嬉しい発見です。(電柱の上についているバケツの中身を知る事ができましたから!)

4,自分の覚えやすいように魔改造して覚えるべし(数字と図柄を結び付けて覚えるべし)

以前の 乙6でも述べさせていただきましたが 甲4でも数字で覚える事は沢山あります。

特に感知器の仕様の所は筆記と製図で合わせて出てきますので必ず覚えなければいけない項目です。

どこにでもあるただのまとめ表ですが、自分が覚えやすいように教科書のままではなく 昇順 降順で数字を揃えて覚えやすいように注意しました。

特に感知面積は、本番の問題用紙に書いてすぐわかるようにしました。 もちろん消しゴムで後で消しましたが・・・

職歴や歳の功(常識感)を活かしてモロ覚えより魔改造してインプット!

表に書いてみると案外整理整頓され、インプットしやすくそしてアウトプットしやすいです

プラスα 情報収集は教科書だけではない(勉強以外での暇なとき動画をチラッと)

試験全体のあらましや情報はYoutubeやブログなどから

まず私の場合初学であったため、当初情報が全くなくyoutubeやブログなどで情報を収集しました。

後になって気づくのですが実際の現物(今回の場合は消火器とか消火器の中身の交換している動画)を見ると理解度が高まり覚えやすいし忘れにくいです。

動画やwebで得た情報として、過去問から結構出るという事で「過去問を3周すれば合格した人が多いという事」という情報を掴めた事。

合格値の数字が見えたので、私もそのくらいを目途に時間をセット(逆算)して勉強しようという事がわかりました。

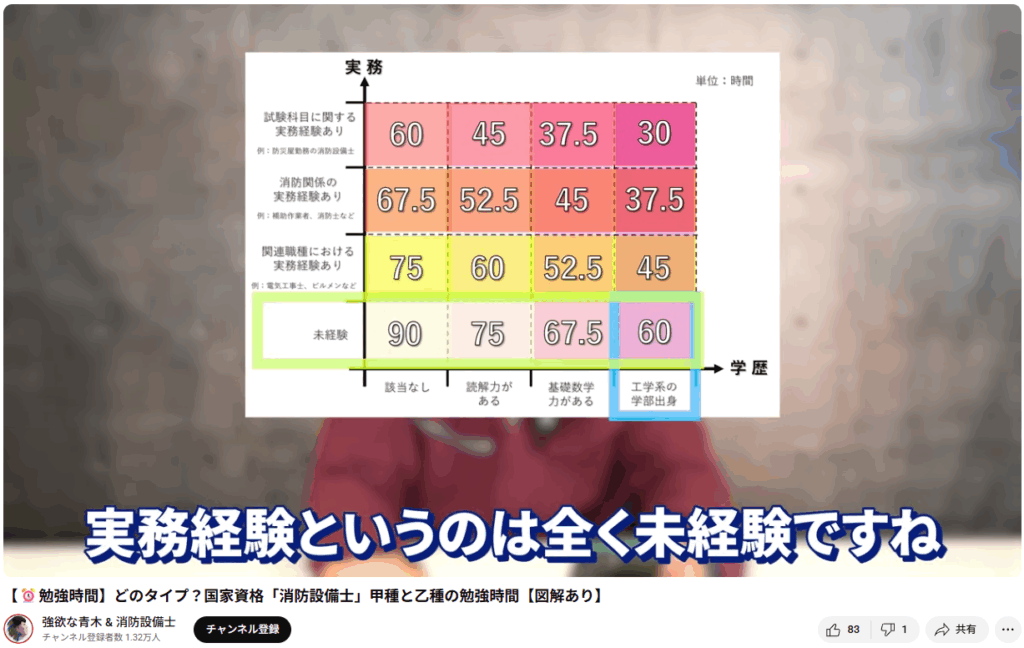

どのくらい勉強すればいいの?というのも全種持ちの人が大体の目安を紹介してくれています。

引用) 強欲な青木 & 消防設備士チャンネル 甲種乙種の勉強時間

実際に仕事すると仮定した時の現場の事も考えて勉強

実際現場に出た時(万が一にスポットのアルバイトでもなんでも)にテスト勉強だけの知識だけだと現場であやふやになって仕事にならないだろうという事も少し考え、基礎だけはしっかり頭に叩き込んで刷り込んでおこうと考えました。

例えば、特定対象物とかモロに覚えても実際現場にでれば、言ってしまえばどうでもいい事(旅館、病院とかは常識的に1ランク上の防火や警備意識はそもそも当たり前の常識。ミクロレベルの技術系の仕事の際に必要なトピックを優先)。

そんなことよりも、二酸化炭素消火器使ったら密室だと人が窒息死ぬからやめようとか、電気火災の時にハードディスクに消火水ぶっかけたらオシャカになるだろうな~。だから二酸化炭素の空気ぶっかけて消化後のワンチャン再利用・・

という風に、背景なんかを自分なりにストーリーを考えて、なるほど!だからあの部屋にはあの消火器が置いてあったんだ!みたいに現場の事を考えながら自分なりに覚えてるように勉強。

(実際、私はIDC(データセンター)のサーバールームの管理をしていた時にハロン消火器が常設されていたのをよく見ています)

・消防設備士を解説している動画やどのくらいで取れたかなどの合格体験記の情報を集める

・実際の「物」を見てみたり、交換している所を見ておく

甲4のこと

まず筆記と実技に分かれています。

筆記全体6割(各種目は4割以上) 実技全体6割で合格です。 足切といって、筆記で6割に達していない場合 実技は採点はしません。なので最低限6割取れるようにポイントを押さえる必要があります。

筆記は法令と基礎知識、電気、構造機能で消防法や自火報に関わる知識のマークシート択一の問題です。

実技は、実際の実技試験ではなくて鑑別(かんべつ)という実際の写真をみて記述で答えるものと、製図という配線図を記述式で問う問題です。

筆記

1,消防関係法令(共通)・・・ここで覚えてなければいけないのはなんといっても法令基礎! その中でも特定防火対象物は必ず暗記で覚えなければいけません。

2,消防関係法令(甲4用)・・・自火報の設置基準、感知器の設置基準などの法令になります。

3,電気・・・ここは正直全くの初学の人は難しいと思われます。ただ電気に関しては公式と四則演算レベルで中学高校程度であるため、ごり押しで暗記します。

4,甲4の自火報、感知器、ガス検知の構造・機能・工事・整備 (機械)(規格)・・・ここが筆記の中で難度が高い所ですが、数種類ある自火報・感知器の種類の特徴やどんな器具でどこで使うのかというような細かい自火報・感知器の何たるかの種目です。

どれも重要ですが 難度的には

甲4の自火報、感知器の構造機械~ > 消防関係法令(甲4) > 電気 > 消防関係法令(共通)

ではないかと思います。 各人の得意分野によって順位は変わると思いますが、甲4の構造機械~は細かい仕様が逐一載っていますので覚えるのが一苦労です。

鑑別

鑑別はもう全くの初学の私には写真を丸覚えしかないです。幸いなことにテキストの字ずらよりも写真があった方がすんなり頭にはいるのですが、公論社の鑑別過去問には写真付きの問題が多数あり覚えやすいです。

覚えるコツとして、「これ見たことはあるわ~ へぇ~こんなもんあんの~ あの感知器の中身はこうだったのか~ みたいな自分と会話しながら覚える」と、自分と仮の他者と会話している感じになりインプットアウトプットが自然に往復できます。

なので、勉強時間も絵を見て回答するので楽と言えば楽です。

ただし範囲が広めなので、やや時間がとられます。

たまに 全類消防設備士 小林消防設備チャンネルの 実際の点検動画ショートを見て あ ほんとに点検してる!加煙試験機で光電式スポット型感知器炙ってるのを見て実感がわきました笑

アラフィフの私でも取れた

実際は私の精神コンディションなどで予定通り3周はできなかったものの、テキスト(2週)+過去問(2週)をやりました。

持病があり薬飲むと、悪心が止まらず一日中体調が悪い時があるんです。そういうハンデとは言いませんが、予期せぬダウンも所々あるんですが、無理せず勉強しない日は勉強しない!と心に決めてリラックスして日々を過ごしました。

あと私がアラフィフという事もあり脳みそがトコロテン方式になっていて、新しい事をある程度覚えるとさっき覚えたことをポロっと忘れる事が多くなってきているのでいくら勉強しても底抜けして時間がいくらあってもたりません。

自分が過去問をやって大体8割できるな~とおもったのが 約80時間で、これで丁度良い感じでした。

不安はありましたが、ラストまで気を抜かず 当日午前の試験、前日の夜まで教科書を眺めていました。

甲種は乙種よりも上位資格という事で、年寄りらしく、「しつこく」最後まで教科書を読んでいました。

どうでもいいことですが!

勉強するところは静かなとこでスマホを置かない!

スマホがあるとついつい見てしまうので、私は図書館にいってスマホは車に置いて勉強していました。

近くに図書館があったり、仕事が終わって図書館がまだ営業しているという環境(最近の図書館ですと夜10時までやっている所が稀にある)があるのならおススメします。

試験前にガツ食いしない

試験前はガツ食いしないで下さい。

午後試験だからといって、昼飯にラーメン大盛りとかガツ食いすると午後の試験ではパフォーマンスでません。

私はカロリーメイトと、ハチミツをだけにして臨みました。

試験中に集中したいし、眠気を来ないようにしたいからです。

試験時間は納得するまで時間を目いっぱい使う

また試験は1回回答が終わったら、2~3週して本当にこれでいいのか?再度、再再度確認してから終えましょう。

時間を目いっぱいつかって試験が重要。早く退室している人から大体結果はよくありません。(掲示板で試験結果みても私の前後左右の早々に退室していった人は大体合否の番号のってないからです)

私は大体最後の方、あるいは最後に退室になります。だって再確認作業していると大体時間目いっぱいになるからです。

真剣ならゲン担ぎは大事にしましょう

勉強以外で気を付けなければいけない事は絶対ありますので、そこらへんも自分にあったジンクス、ゲン担ぎ、体調管理を厳かにしないようにしましょう!

(実はここが最重要だったり・・・笑)

まとめ

へんなプレッシャーは要らないと思います。 一発で合格!とか最短時間でスパッととるとか、落ちたら恥ずかしいとかそういうの要らないです。

落ちたら何回でも受ければいいし、ダマで受けて受かった時だけ周りに言えばいいんです。

合格率35%とやや国家資格の中では、取りやすいと言われていますが 全然そんなことはなく、100人ぐらいいた中で合格のリストに載っていたのは10人ぐらいでした。

(余談になりますが、試験時間ラスト30分で残っていたのは私ともう一人。そのもう一人は去り際に試験管に、「あきらめも必要ですよね。粘ってみたけどあきらめました」みたいなことを言って退室していきました。その人が受かったかどうかは定かではありませんが、みんな必死であるという危機感を感じました)

ほんとに35%?と思うほど少なかったです。だから気を抜かず最後までしつこく過去問をこすりましょう。こすりすぎて私の教科書はふにゃけました。小口も手垢で汚くなりました。

そういうのが無いと合格できないと思います。

なるべく自分に枷をつけない。試験までリラックスして受ける。

もちろん、奮い立たせるために一発で決める!でも構いません。自分にあった戦法で挑んでください。

貴方の合格を心より願って